Das Flämische Stundenbuch der Maria von Medici

Feinste Buchmalerei in einem Gewand aus Silber, Samt und SeideOxford, Bodleian Library,

Ms. Douce 112

Ein Meisterwerk flämischer Buchkunst

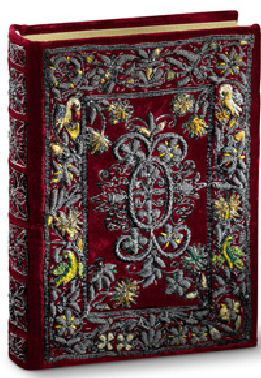

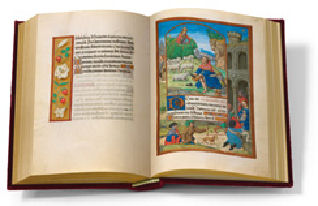

Bis ins letzte Detail liebevoll ausgestattete Interieurs, Landschaften, die sich bis zum Horizont erstrecken, Streublumenbordüren mit täuschend echt wiedergegebenen Blüten und Insekten - das sind nur einige der malerischen Errungenschaften, die die flämische Buchkunst des 15. und 16. Jahrhunderts kennzeichnen. Ein ganz besonders schönes Beispiel dieser künstlerischen Vollendung ist das Flämische Stundenbuch der Maria von Medici: mit drei gemäldeartigen Vollbildern und 42 ganzseitigen Miniaturen, historisierten oder goldenen Initialen sowie flämisch und italienisch inspirierten Blumen- oder Architekturbordüren auf jeder Textseite ist das Stundenbuch mit 176 Blatt im Format von ca. 20,4 × 13,7 cm Seite für Seite ungewöhnlich reich ausgestattet. Dem Reichtum und der Schönheit der Ausstattung entspricht der ganz mit Silber- und Seidenfäden bestickte Samteinband, der ebenfalls im 16. Jahrhundert in den Niederlanden entstanden ist.

Der »Meister der Davidszenen im Breviarium Grimani« - genialer Buchmaler auf dem Höhepunkt seiner Karriere

Das Flämische Stundenbuch der Maria von Medici wurde in den Jahren Das Flämische Stundenbuch der Maria von Medici wurde in den Jahren

1515 -1520 von einem heute nur unter seinem Notnamen bekannten »Meister der Davidszenen im Breviarium Grimani« in Gent oder Brügge für eine wohlhabende Auftraggeberin ausgeführt. Der Davidmeister gehört zu den großen flämischen Meistern und wird in einem Atemzug mit Gerard Horenbout und Simon Bening genannt. Er stand auf dem Höhepunkt seiner Karriere und künstlerischen Reife, als er das Flämische Stundenbuch der Maria von Medici malte, das zu den am reichsten ausgestatteten Werken aus seinem Atelier gehört.

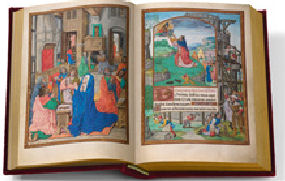

In allen seinen Miniaturen spürt der Betrachter die Freude des Buchmalers am Geschichten Erzählen und an der Inszenierung von Menschen im Raum. Dynamische Kompositionen und leuchtende Farbzusammenstellungen kennzeichnen seinen Stil. Ein hervorstechendes Merkmal seiner Kunst ist außerdem die Liebe zur Architektur: mit großer Detailtreue entwirft der Meister Ansichten von Plätzen und Straßenzügen, lässt uns in spätgotische Kirchenbauten, Atelierräume und private Gemächer blicken.

Um möglichst viele Geschichten im Bild erzählen zu können und nicht nur das vorgegebene Thema der Hauptminiatur zu illustrieren, schafft der Davidmeister durch raffinierte architektonische Konstruktionen aus Hauptbild und Bordürenfeld einen einheitlich wirkenden Bildraum. Wie Genreszenen gestaltet er dort weitere biblische oder legendarische Erzählungen, die er in Bezug zur Hauptminiatur setzt.

»Einen Besteller oder eine Bestellerin des Oxforder Buches kennen wir nicht; doch wird der Band mit seinem ungeheuren Bilderreichtum in hohen Kreisen zirkuliert haben. Ausgerechnet Maria von Medici, die Gemahlin des so bewunderten Henri Quatre soll ihn besessen haben. Wenn das stimmt, müssen die Bilder es ausgehalten haben, neben dem Farbfeuer von Peter Paul Rubens zu bestehen, und das werden sie vermocht haben: kaum eine Buchmalerei um 1500 macht so viel Eindruck, kaum eine fasziniert durch den Sinn für das Detail, das ja auch den großen Rubens immer wieder in den Bann schlug, so überzeugend.« »Einen Besteller oder eine Bestellerin des Oxforder Buches kennen wir nicht; doch wird der Band mit seinem ungeheuren Bilderreichtum in hohen Kreisen zirkuliert haben. Ausgerechnet Maria von Medici, die Gemahlin des so bewunderten Henri Quatre soll ihn besessen haben. Wenn das stimmt, müssen die Bilder es ausgehalten haben, neben dem Farbfeuer von Peter Paul Rubens zu bestehen, und das werden sie vermocht haben: kaum eine Buchmalerei um 1500 macht so viel Eindruck, kaum eine fasziniert durch den Sinn für das Detail, das ja auch den großen Rubens immer wieder in den Bann schlug, so überzeugend.«

(Prof. Dr. Eberhard König - Freie Universität Berlin, Kunsthistorisches Institut)

Die Gent-Brügger Schule: Einzigartige Hochblüte in der Spätzeit der europäischen Buchmalerei

In ganz Europa waren die Handschriften der Gent-Brügger Schule bewundert und begehrt. Alle kulturellen Metropolen wurden mit ihren prachtvoll ausgestatteten Stundenbüchern beliefert - und das zu einer Zeit, in der das gedruckte Buch bereits seinen Siegeszug angetreten hatte. Allmählich ging die Handschriftenproduktion in immer mehr der einst führenden Zentren der Buchmalerei zurück. Einzig im burgundisch geprägten Flandern begann für Jahrzehnte eine neue - die letzte - große Blüte der Buchmalerei, die auch über ihre eigenen geographischen Grenzen hinaus in ganz Europa große Berühmtheit erlangte.

Mit der perfekten Beherrschung der räumlichen Darstellungsweise werden aus zweidimensionalen Buchseiten perspektivische Bildräume, die uns mitten ins Innere der Häuser oder in die Weiten der Landschaft führen. Dazu kommt der spezifisch niederländische Realismus der Darstellung, den die Buchmaler trotz des kleinen Formats ebenso gut wie die berühmten Meister der altniederländischen Tafelmalerei beherrschten.

Der enorme Bildbedarf förderte zudem die Kreativität der Buchmaler, die sich in immer neuen ikonographischen und kompositionellen Schöpfungen zu übertrumpfen suchten. Mit dem neuen Bordürentypus, der Blumenblüten und Insekten auf die Seitenränder streut, eröffnete sich ein ganzes Spektrum von trompe l’oeil-Spielereien, dessen Reiz sich der Betrachter kaum entziehen kann.

Das Stundenbuch der beliebteste Buchtypus des Mittelalters

Als um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert die Herstellung von Büchern für die private Andacht zu einer Spezialität der Gent-Brügger Buchmaler geworden war, hat der Buchtypus Stundenbuch schon eine bald zweihundertjährige Erfolgsgeschichte hinter sich. Die Bezeichnung Stundenbuch kommt daher, dass bestimmte Gebete zu festgesetzten Tages- und Nachtstunden zu verrichten waren. Zuerst diente noch der Psalter als privates Andachtsbuch. Doch wurden die darin enthaltenen 150 Psalmen bald durch zusätzliche Texte erweitert. Zum Kernbestand eines Stundenbuchs gehören fortan das Marienoffizium, verschiedene Evangelienlesungen, die Passion Christi, Bußpsalmen mit Litanei, das Totenoffizium und Heiligensuffragien. Den individuellen Text- und Bildwünschen seitens der Auftraggeber waren aber praktisch keine Grenzen gesetzt. Als um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert die Herstellung von Büchern für die private Andacht zu einer Spezialität der Gent-Brügger Buchmaler geworden war, hat der Buchtypus Stundenbuch schon eine bald zweihundertjährige Erfolgsgeschichte hinter sich. Die Bezeichnung Stundenbuch kommt daher, dass bestimmte Gebete zu festgesetzten Tages- und Nachtstunden zu verrichten waren. Zuerst diente noch der Psalter als privates Andachtsbuch. Doch wurden die darin enthaltenen 150 Psalmen bald durch zusätzliche Texte erweitert. Zum Kernbestand eines Stundenbuchs gehören fortan das Marienoffizium, verschiedene Evangelienlesungen, die Passion Christi, Bußpsalmen mit Litanei, das Totenoffizium und Heiligensuffragien. Den individuellen Text- und Bildwünschen seitens der Auftraggeber waren aber praktisch keine Grenzen gesetzt.

Flandern - Köln - England: Spannender Weg durch die Jahrhunderte

Seine heutige Bezeichnung verdankt das Stundenbuch seiner mutmaßlichen späteren Besitzerin, der französischen Königin Maria von Medici (1573 -1642), der Witwe des populären Königs Henri IV. Als treibende Kraft in die erfolglose Verschwörung gegen Kardinal Richelieu verwickelt, musste Maria 1631 Frankreich auf Weisung ihres Sohns Ludwigs XIII. verlassen und ging nach Brüssel ins Exil. Dort mag sie die entzückende Handschrift erworben haben, ehe sie ihre letzten Lebensjahre in Köln verbrachte, wo sie 1642 im Haus des von ihr geförderten und sehr geschätzten Malers Peter Paul Rubens verstarb.

Ein englischer Eintrag auf der Innenseite des Vorderdeckels besagt, dass sie das Stundenbuch in Köln gelassen habe. Dort kann es dann der englische Handschriftensammler Francis Douce erworben haben. Mit seinem Nachlass jedenfalls gelangte das Flämische Stundenbuch der Maria von Medici 1834 in die Bestände der weltberühmten Bodleian Library in Oxford.

Strahlend kräftige Farben und fein schimmernder Goldglanz

Das Zusammenspiel der sorgfältig aufeinander abgestimmten strahlenden Farben in den  Miniaturen ihres Stundenbuchs mag Maria von Medici ebenso fasziniert haben wie uns heutige Betrachter. Das ungewöhnlich intensiv leuchtende Pinselgold verleiht den Seiten zusätzlich einen besonderen Reiz. Nicht nur die berühmten flämischen Streublumenbordüren auf allen Textseiten kommen auf diesem »goldbestäubten« Untergrund perfekt zur Geltung, auch die zum Teil mit Gold gehöhten Gewänder und Rahmungen der Miniaturen verstärken die Wirkung des feinen Glanzes auf allen Seiten. Miniaturen ihres Stundenbuchs mag Maria von Medici ebenso fasziniert haben wie uns heutige Betrachter. Das ungewöhnlich intensiv leuchtende Pinselgold verleiht den Seiten zusätzlich einen besonderen Reiz. Nicht nur die berühmten flämischen Streublumenbordüren auf allen Textseiten kommen auf diesem »goldbestäubten« Untergrund perfekt zur Geltung, auch die zum Teil mit Gold gehöhten Gewänder und Rahmungen der Miniaturen verstärken die Wirkung des feinen Glanzes auf allen Seiten.

Das Flämische Stundenbuch der Maria von Medici im Überblick

Oxford, Bodleian Library,

Ms Douce 112

Entstehungszeit:

Entstehungsort:

Format:

Umfang:

Inhalt:

Sprache:

Künstler:

Auftraggeber:

|

1515/ 1520

Brügge oder Gent

ca. 20,4 x 13,7

352 Seiten (176 Blatt)

Stundenbuch

Latein

Meister der Davidszenen im Breviarium Grimani

unbekannt |

Geschichte: Vermutlich erwirbt Maria von Medici (1573 -1642) in der ersten Hälfte des 17. Jh. die Handschrift in ihrem Brüsseler Exil und nimmt sie mit nach Köln. Ein Eintrag von 1813 weist sie im Besitz des Kölner Kirchenrektors G.K. Fochem nach. Später kauft der Londoner Handschriftensammler Francis Douce die Handschrift und stiftet sie mit seinem Nachlass 1834 der Bodleian Library in Oxford.

Die Faksimile-Edition des Flämischen Stundenbuchs der Maria von Medici erscheint im Herbst 2011 im Quaternio Verlag Luzern.

Preis: EUR 5.980,00 |